2月15日至20日,被业界誉为“芯片设计国际奥林匹克会议”的国际固态电路大会(ISSCC 2025)在美国加利福尼亚州旧金山召开。南京理工大学近程射频感知芯片与微系统教育部重点实验室师生发表的题为《An 18.5-to-23.6GHz Quad-Core Class-F23 Oscillator without 2nd/3rd Harmonic Tuning Achieving 193dBc/Hz Peak FoM and 140-to-250kHz 1/f3 PN Corner in 65nm CMOS》的论文入选本年度ISSCC口头报告,实现了南京理工大学在该会议上零的突破。该论文共同第一作者为2019级博士生曹瀚璋与2022级硕士生高司辰,指导教师为金锦讲师、黄同德副教授、吴文研究员,论文得到了国家自然科学基金和江苏省科技厅项目经费的支持。

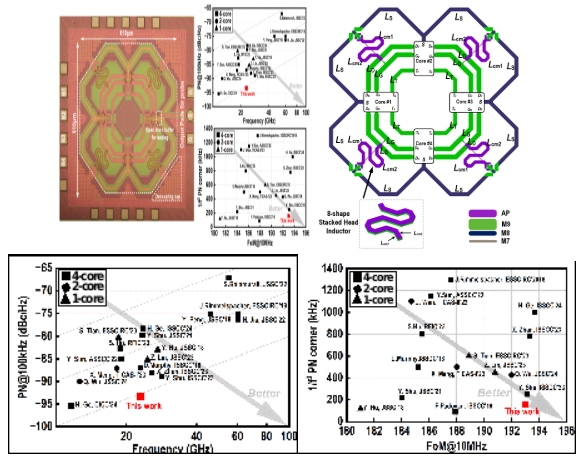

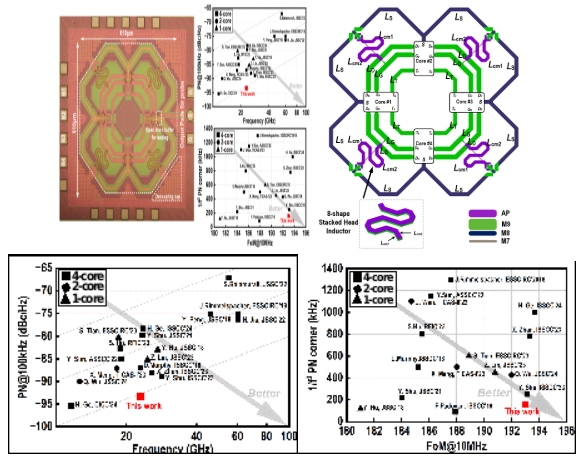

如何在毫米波频段实现低相位噪声、低相位噪声转角频率、高性能优值的信号生成,已经成为新一代通信传输系统的关键技术挑战。近程射频感知芯片与微系统教育部重点实验室团队通过研究谐波阻抗展宽理论,采用基于圆形变压器的谐振腔,提出了一种无需手动进行谐波频率调谐的四核Class-F23压控振荡器芯片,提升了无源谐振腔的品质因数,提出了六阶谐振腔和八字形电感的头部谐振腔的设计方法,分别实现了差模三次谐波和共模二次谐波附近阻抗的展宽,并避免了差模三次谐波阻抗的手动调谐。基于65 nm CMOS工艺,振荡器芯片在18.5到23.6GHz频段实现了高质量的信号输出,在23GHz频率处,振荡器在10MHz频率偏移处相位噪声为−138.2dBc/Hz,功耗约为17mW,性能优值达到193dBc/Hz,相位噪声转角约为160kHz,相位噪声、相位噪声转角、性能优值等指标均达到世界领先水平。

国际固态电路会议(ISSCC)由IEEE固态电路学会(SSCS)举办,是世界学术界和工业界公认的集成电路设计领域最高级别会议,被认为是集成电路设计领域的“芯片奥林匹克大会”。ISSCC自1953年创办以来,也是各时期国际上最顶尖固态电路技术最先发表地。历史上,诸多里程碑式的发明和创新,如世界上第一个集成模拟放大器芯片、第一个32位微处理器芯片、第一个多核处理器芯片等,都是在ISSCC上首次公开披露。大会在集成电路领域独有的创新性、前瞻性以及广泛的影响力,使其成为最受关注的集成电路领域年度会议。

电光学院全面落实学校关于培养高水平创新人才的发展部署,积极鼓励学生投身科研创新,助力突破国家卡脖子技术难题,为学校的高质量发展提供源源不断的智力支持和动力源泉。